![Die Geliebte des Normannen]()

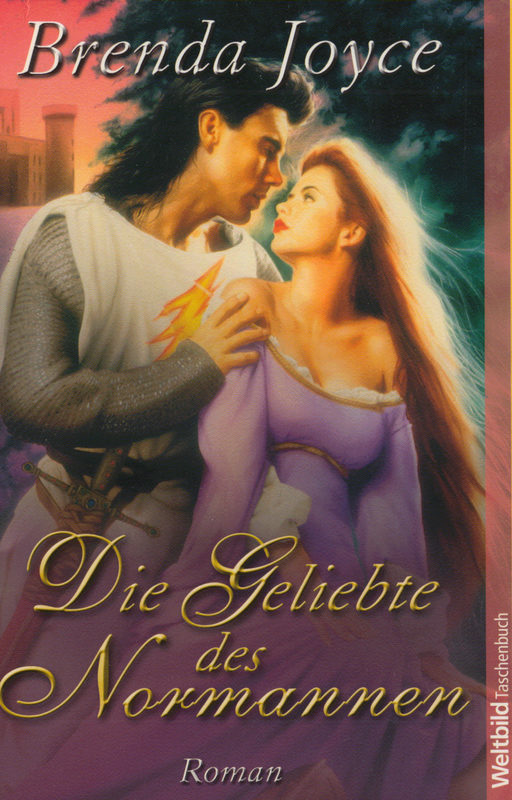

Die Geliebte des Normannen

einem schnarrenden, rauen Ton. »Normannische Schweine!«

»Na komm, Mädel, magst du wirklich keine Normannen?« Der ältere Mann war sichtlich belustigt.

»Ich hasse euch alle, zur Hölle mit euch!«, keifte Mary. Innerlich bebte sie, doch sie verbarg ihre Angst, so gut es ging. Doch dann trat Stephen de Warenne aus dem Zelt, und mit einemmal geriet ihr Herz ins Schlingern.

Er humpelte und stützte sich schwer auf einen Stock. Das Gesicht war schmerzverzerrt und fahl, doch seine Augen leuchteten und erfassten die kleine Gruppe mit einem Blick.

»Was geht hier vor?«, fragte er knapp.

Mary sog die Luft ein. Obwohl einen Steinwurf von ihnen entfernt, erkannte sie, dass er größer war, als sie ihn in Erinnerung hatte – größer, mächtiger und furchteinflößender. Und er war fast nackt; er hatte die Rüstung und den größten Teil seiner Kleidung abgelegt und trug nichts als ein kurzes Untergewand, das lediglich seine Scham und seine Hüften bedeckte; dazu fast knielange Stiefel und ganz oben an dem einen seiner starken Oberschenkel einen Verband.

Er blickte ihr geradewegs in die Augen.

Mary schluckte. Natürlich hatte sie schon zuvor bloße Männerbeine gesehen, aber nur von Schotten mit knielangen Kilts und Beinkleidern. Sie wandte rasch den Blick ab; die männliche Nacktheit, mit der sie sich konfrontiert sah, trieb ihr die Schamröte ins Gesicht.

»Will hat anscheinend unseren Bedarf für den heutigen Abend gefangen, Stephen«, meinte der ältere Mann.

Mary erstarrte. Stephen musterte sie von oben bis unten. Er erwiderte nichts auf die Bemerkung, sondern ließ den Blick langsam über ihren Körper wandern. Ihr Herz pochte wild. Sie mochte es nicht, so begafft zu werden, und wenn er glaubte, sie auf diese Weise einschüchtern zu können, würde sie das nicht zulassen – trotz ihrer Angst. Sie funkelte ihn wütend an.

»Bring sie zu mir, Neale«, befahl Stephen und verschwand wieder im Zelt.

Neale gluckste; es war ein Geräusch, das gar nicht zu seinem ernsten, vom Kämpfen gezeichneten Gesicht mit den kalten, stahlgrauen Augen passte. »Offenbar geht es seiner Lordschaft gar nicht so schlecht, wie es den Anschein hat«, meinte er belustigt, »und euren Streit scheint er auch beigelegt zu haben, Jungs.«

Mary war von Stephen de Warennes Worten wie gelähmt, doch die Bemerkung des alten Ritters rüttelte sie wieder auf.

»Nein!«, rief sie; dann erinnerte sie sich wieder an ihre Verstellung und schrie: »Nich! Nich!«

Ungeachtet ihres Protests brachte Neale sie zu dem Zelt. Mary war ein schlankes, zartes Mädchen, aber sie wehrte sich bei jedem Schritt, so gut es ging. Der alte Krieger jedoch ignorierte ihre Schläge und Tritte einfach; er schleifte sie mit sich, als sei sie ein kleines Kind.

Gelächter ertönte. Die Männer fanden ihren verzweifelten Kampf amüsant. Heiße Tränen verschleierten ihr die Sicht, doch sie hörte die groben Scherze, die ausgetauscht wurden, und die unzweideutigen und anzüglichen Bemerkungen über den Mann, zu dem sie gebracht wurde.

»Seine Lordschaft wird sie wahrscheinlich umbringen«, scherzte einer sogar.

Blankes Entsetzen ergriff sie. Aber es war bereits zu spät, Neale schob sie vor sich her in das Zelt hinein.

Drinnen war es dunkel. Mary stolperte, als Neale sie abrupt losließ, und wäre beinahe hingefallen. Zitternd und außer Atem wartete sie ab, bis sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Dann sah sie ihren Feind; er saß halb aufgerichtet auf dem Felllager, auf seinen Sattel gestützt. In dem kleinen Zelt wirkte er noch größer; ein Gefühl des Eingeschlossenseins und unmittelbarer Gefahr befiel Mary.

Stephen richtete sich auf.

»Du kannst gehen, Neale.«

»Nich!«, schrie Mary. »Bleib da!«

Doch Neale war bereits verschwunden. Sie drehte sich zu Stephen um, die Hände in Panik erhoben.

»Fasst mich nicht an!«

»Komm her.«

Sie erstarrte. Er sprach leise, doch seine Worte waren eindeutig ein Befehl, ein Befehl, dem man am besten unverzüglich nachkam; doch ihr Beine wollten sich nicht bewegen, und nun versagte ihr auch noch der Kopf den Dienst.

»Komm her zu mir, Weib; auf der Stelle.«

Mary versuchte, seine Miene zu ergründen. In seinem Ton lag keine Anzüglichkeit, die darauf hingewiesen hätte, dass er sie zu vergewaltigen gedachte – ein Akt, den sie nach allem, was sie eben gehört hatte, wohl nicht überleben würde. Trotzdem zitterte sie am ganzen Leib.

Ihre Blicke trafen sich erneut; auch er hatte sie mit wachsender

Weitere Kostenlose Bücher